岑龍和他的白銀時代

撰文|黃專

10/1/2014

岑龍像是一位身處白銀時代的藝術家,一個在輝煌和荒誕時代縫隙中的人,他企慕黃金時代的輝煌,也感嘆它的衰微,他知道那種輝煌不會再生,卻不願隨波逐流,他希望以一己之力營造自己的白銀時代:一個在神聖和墮落之間的中間時代,這個理想促使他的繪畫從技法到情緒都保持著與我們所處的浮華時代格格不入的靜謐和天趣。 岑龍的繪畫是嚴肅的古典寫實主義和有節制的表現主義的一種混合,他常常借古典詩詞、女童、山民、農夫、少數民族甚至擬人化的動物世界敘述他想象中的烏托邦,寄托現代人迷失家園後的鄉愁。他的繪畫殘留著質樸、傷感的氣質和許多與我們時代漸行漸遠的懷舊情趣,他毫不避諱他的藝術就是對這些善意的人性世界的追憶和讚頌。對偉大藝術的追慕使他產生了對藝術的技藝和質量近乎苛刻的自我要求,他把這些都看成是他從事藝術的責任和目的。他對為藝術而藝術的信條始終保持著一種不合時宜的固執,以至於在我們習慣了虛浮、誇張的各類後現代圖像後再去觀看他的作品,往往會產生一種恍若隔世的陳舊感和距離感。

岑龍出生在上世紀中葉一位知識分子家庭,父親岑家梧是中國民族學和人類學的先驅者,母親是一位歷史學家。在一門被稱為“藝術人類學”的中國學科史中,他父親於1937 年出版的著作《圖騰藝術史》被奉為這個領域的開山之作。但和那個時代知識分子的普遍命運一樣,時任中南民族學院院長的父親在文化大革命開始時就成為運動的主要批判對象,迫害致死,終年54 歲,成為命運多舛的中國現代學術史的一個悲劇性的篇章。父親和家庭留給他的遺產除了與生俱來的藝術基因、良好的家庭教養、高雅誠實和善良謙恭的品質外,也包括某種內斂孤傲和不善交際的性格。兒童時代在法國的一段短暫的生活經歷成為他以後理解和學習西方藝術的一段無法

磨滅的記憶。直到今天,他仍保持著對中國古典藝術、歐洲浪漫主義和從黃金時代到白銀時代的俄羅斯文學和詩歌的濃厚興趣,對巴洛克至浪漫主義時代早期的古典音樂的愛好也是他日常生活的一部分。他也喜歡從早期印象主義、表現主義到各種新浪潮電影,他幾乎熟悉從讓·雷諾阿、希區柯克、布努艾爾、伯格曼、布列松到費里尼、戈達爾、雷奈、貝托魯奇、安東尼奧尼、安哲羅普洛斯、波蘭斯基、基思諾夫斯基、塔可夫斯基、小津安二郎、黑澤明、赫爾佐格、哈內克的每一部經典作品。但與我們時代大多數文藝青年不同,對他而言,保有這種愛好不是為了談資和娛樂,更不是為了炫耀,這些愛好提供了與膳食一樣的生存平衡,是他與他內心那個烏托邦世界溝通的靈媒,沒有它們他幾乎無法獨自面對浮躁、喧囂的外部世界,更不用說創作。 在岑龍藝術創作的近四十年中,中國繪畫經歷了由意識形態化的寫實主義到各種激進的現代主義、後現代圖像的場景轉換,但時代的覆雜變遷似乎從來沒有改變岑龍熱愛繪畫的初衷:他一直視繪畫為參悟生命和表達情感的途徑,也許在他的生活世界里只有繪畫能給他的生活帶來勇氣、慰藉和希望。岑龍的早期繪畫吸收了歐洲古典寫實主義、浪漫主義和印象派畫風的影響,這一時期的作品無論肖像或主題性作品的人物都展現了他嫻熟的造型能力和神經質般的色彩筆觸,如《紅衣女孩》、《帶紅頭巾的青年》、《兒童劇院演員》、《阿克蘇之晨》。在80 年代轟轟烈烈的現代主義運動中他也一度嘗試過現代表現主義畫風,並在現代繪畫史的譜系中尋找到了一位能在精神和語言上與自己交流的奧地利藝術家——席勒。席勒的表現主義畫風承襲他老師克里姆特的裝飾畫法,在造型上吸收浮世繪線型傳統和平面化變形風格,但在人物動態和表情描繪上席勒卻采取了高度神經質的直接畫法,這種主觀性色彩表現與節制性造型手法之間的張力,形成了席勒與早期德國粗獷表現主義的最大差異,而這也正是岑龍在自己繪畫中所希望達到的質量:高度個性和高度理性之間的某種微妙平衡。《喀什之夜》、《紅月亮》、《自畫像》、《愛》,尤其是《暮雪》都是這種影響下的作品。1987 年岑龍三十歲時創作的《暮雪》是一幅“而立之作”,也是他的藝術走向成熟的標志,作品以低視角刻畫了一個封閉的山區,幾何變形的山巒與粗放筆觸下的陰郁色彩共同營造出一種極度壓抑的意象,艱難行進在山路上的毛驢是人格化了的藝術家自己,一個孤寂而義無反顧的精神獨體。

岑龍一直生活在都市,但他作品的背景卻幾乎都是山區和農村,這種取材與早期現實主義“返回自然”的動機不同,也與印象主義和後印象主義視覺實驗的目標不同,趨使他作出這類母題選擇的動機也許更多的是來自心理上的:它既是對都市化文明的一種直覺性逆反,也是他內心烏托邦空間的想象結果。在《遠方》、《小馬》、《故事》、《童年》、《馬》、《小銀與我》中我們可以發現岑龍繪畫的另一個圖像來源:16 世紀老皮特爾·勃魯蓋爾的尼德蘭風俗畫傳統,岑龍曾借席勒之手表達了現代世界中孤寂的獨我,而在這些風俗畫的寓言敘事的傳統中,他卻尋找到了現代人在迷失家園後的心理寄托。在被評論家稱為“凈界時期”和“遊吟時期”的一系列近作中,他以陜北農民和新疆遊牧民族為主題,將主體想象與自然描繪高度融合,刻畫出一個個自足而具有象征意味的理想世界,使這種營造個人烏托邦的努力達到了一個近似宗教的高度。

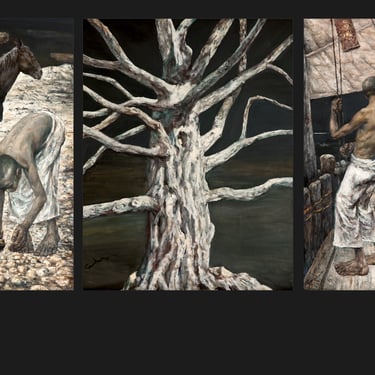

岑龍的繪畫是關於迷路的現代人尋找返鄉之路的敘事神話,也是對這種返鄉之路的心理記錄,在這些記憶中,既有悲天憫人的婉約故事,也有對時間不在的深切感嘆,在《起風的原野》、《斷奶的小牛犢》和《遲暮銀灘》中他將這種迷失的沖突簡約為人與他(她)的動物伴侶之間的純樸故事,極力將迷失的沖突嵌入到一種詩意化的畫面之中。《遊牧人生》、《遠眺穆斯塔塔》、《熱瓦甫》、《心系高原》、《白馬》、《山鷹》、《凈界》三聯畫、《大地夕陽》、《山風》都是關於人、動物和自然之間的活動敘事,但就像音樂和意識流小說一樣,藝術家將這種敘事的內容降低到最小限度, 以便給我們預留出足夠的解讀空間。

貢布里希曾稱那些不趨從時尚壓力、不貪戀虛榮、寂寥無名的藝術家為“地下”藝術家(《藝術與科學》),在離我們過去的生活漸行漸遠的藝術世界里,他們謹守自己的藝術底線,以不變應萬變,使我們有機會重新體會藝術中一些已經消彌了的價值。岑龍正是這樣一位心懷理想,生活在自己想象世界中的藝術家,他知道,他的所有努力都只在營造一個僅屬於他自己的“白銀時代”。(本文參考了林暄涵女士《雲端上的歌者》一書,謹致謝忱)——黃專/廣州美術學院藝術史系教授